キミセの醤油づくり

- TOP

- キミセの醤油づくり

伝統を受け継ぎ、 美味しさを追求する

岡山の地で慶應2年(1866年)に材木商として創業したキミセ醤油は、ほどなく醤油製造業へと転業して以来、伝統的な醸造を大切に守りながらも、独特な熟成方法を取り入れながら、常に美味しいお醤油を追求し続けています。

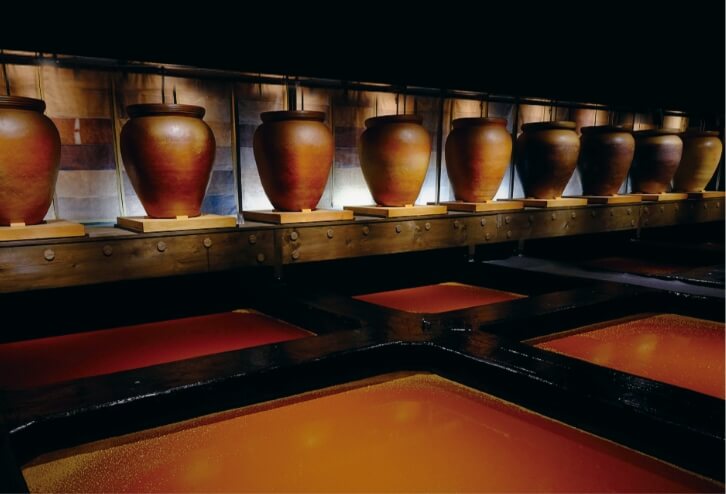

キミセのお醤油は備前焼の大甕の中でまろやかになる

キミセ醤油の味わいを特徴づけるのが、「備前焼大甕調熟」です。

昔から、備前焼の甕に入れておいた日本酒はまろやかになると言われており、釉薬を使わない素焼きの焼き物である備前焼には味わいの「角」を取り、まろやかに仕上げてくれる効果があるとされています。

備前焼作家の森陶岳氏が手がけた五石(ごこく)大甕の中で調熟させることで、キミセ醤油らしいまろやかで優しい味わいが生まれます。

昔から、備前焼の甕に入れておいた日本酒はまろやかになると言われており、釉薬を使わない素焼きの焼き物である備前焼には味わいの「角」を取り、まろやかに仕上げてくれる効果があるとされています。

備前焼作家の森陶岳氏が手がけた五石(ごこく)大甕の中で調熟させることで、キミセ醤油らしいまろやかで優しい味わいが生まれます。

国産丸大豆100%へのこだわり

醤油の主原料である大豆は、すべて国産の丸大豆を使用しています。

全国で流通するお醤油のうち、国産丸大豆を使用したものはわずか3%程度と、原料自体も希少で原材料費も他に比べてかかります。しかし、調味料として毎日からだの中に入るものだからこそ、安心・安全な醤油づくりのために、大豆をはじめ、素材のひとつひとつを大切にしています。

全国で流通するお醤油のうち、国産丸大豆を使用したものはわずか3%程度と、原料自体も希少で原材料費も他に比べてかかります。しかし、調味料として毎日からだの中に入るものだからこそ、安心・安全な醤油づくりのために、大豆をはじめ、素材のひとつひとつを大切にしています。

瀬戸内の恵みを受け、岡山で育まれた味

岡山の地で160年以上の歴史を紡いできた 「キミセ醤油」。 その味わいは、 瀬戸内の温暖な気候と、 岡山ならではの職人気質が息づく風土の中で育まれてきました。

瀬戸内の穏やかな気候と豊かな自然がもたらす恵み。 そして、 岡山の職人気質な文化の中で磨かれてきた技と製法。この二つが絶妙に調和し、 キミセ醤油ならではの深みのある味わいが生まれます。

日本の食卓に欠かせない 「醤油」。その中でも、キミセ醤油は素材の味を引き立て、 料理に豊かな風味を添える逸品です。

毎日の食事がより美味しく、心ゆたかに感じていただけるよう、私たちは瀬戸内・岡山の風土に根づいた味わいを大切に守りながらも、現代の食文化にも寄り添い続けていきます。

パッケージへのこだわり

お醤油の容器は現在でもペットボトルや瓶が主流ですが、キミセ醤油では1998年以降、多くの容器に紙パックを採用しています。

それは、エコロジーに対する問題意識だけではなく、外からの光を遮断するため、お醤油の色や味の劣化を防いでくれること、素材自体が軽く、使い終わった後の処理が楽であることなど、ご家庭で毎日使用していただくシーンを思い描いてのことでした。

お醤油のあたりまえを一度考えなおし、私たち自身がお醤油を使う立場として考えた先に、現在でも紙パックを採用し続けています。